INFORMACIÓN GENERAL

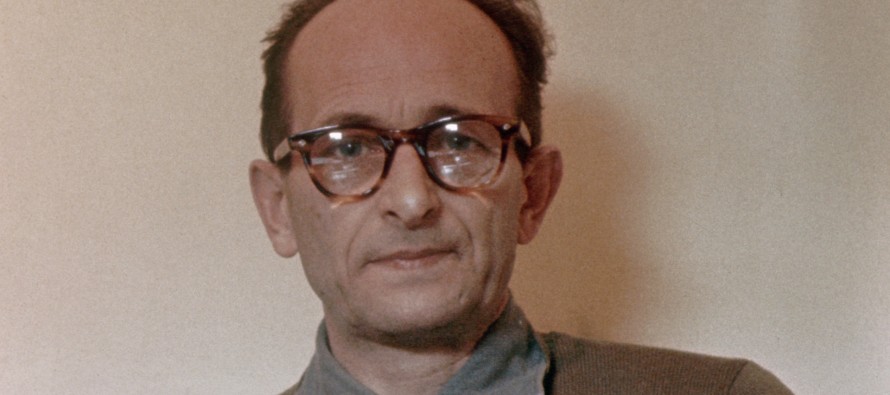

Un día como hoy, 65 años atrás, era secuestrado Adolf Eichmann en Virreyes

Secuestrado por los servicios de inteligencia israelíes en San Fernando en 1960, el arquitecto del Holocausto vivía en Argentina bajo nombre falso. Fue juzgado en Israel en el primer juicio televisado del mundo. Su captura expuso la red nazi refugiada en el país.

El 27 de mayo de 1960 caía la tarde en Virreyes cuando un hombre bajó del colectivo 203, a pocos metros de la terminal de la línea de colectivos 710 y 371, y caminó por la calle Garibaldi rumbo a su casa. Llevaba anteojos gruesos, vestía traje y corbata, y había adoptado el nombre de Ricardo Klement. Esa noche no llegó a cenar con su familia. Un grupo de hombres lo interceptó a unos metros de su domicilio. Lo arrastraron hacia un auto, lo ataron y lo obligaron a agacharse. No eran ladrones. Tampoco eran policías argentinos. Eran agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Acababan de capturar a uno de los criminales de guerra más buscados del siglo XX: Adolf Eichmann.

El operativo, cinematográfico y clandestino, se planeó durante meses. Fue el comienzo del fin para uno de los principales arquitectos de la Solución Final, la maquinaria nazi que exterminó a seis millones de judíos durante el Holocausto. Eichmann había llegado a Argentina en 1950 con documentos falsos proporcionados por una red internacional conocida como “las ratas”, que facilitaba la fuga de criminales de guerra desde Europa hacia América del Sur. Se había embarcado en Génova con un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Ricardo Klement. Durante la travesía en el buque Giovanna C., no llamó la atención.

La Argentina de la posguerra fue un espacio de ambigüedad y silencio. Por un lado, recibía a sobrevivientes del Holocausto —se calcula que llegaron unos 15.000 entre 1945 y 1952— y por otro, abría sus puertas a sus verdugos. Muchos llegaron atraídos por la simpatía ideológica de ciertos sectores militares y nacionalistas, o por la posibilidad de reconstruir sus vidas lejos del alcance de la justicia europea.

En ese contexto se asentó Eichmann. Llevó una vida austera y discreta. Trabajó como operario en Mercedes-Benz, vivía con su esposa y sus hijos en una casa humilde de Garibaldi, en Virreyes, y se movía con un perfil tan bajo que incluso sus vecinos ignoraban quien era realmente ese hombre silencioso y metódico. Pero su pasado —y el recuerdo de los trenes que partían a los campos de exterminio bajo su firma— no se había desvanecido.

La pista que lo delató

La historia de su caída comenzó con una adolescente alemana, Silvia Hermann, y su novio, Klaus Eichmann. Silvia sospechó de los comentarios de Klaus sobre su padre y sus opiniones antisemitas. Le contó a su padre, Lothar Hermann, un judío alemán ciego que había sobrevivido al campo de concentración de Dachau y emigrado a Argentina. Fue él quien alertó a Fritz Bauer, el fiscal general del estado alemán de Hesse, conocido por su compromiso con la justicia y por haber enfrentado a las propias autoridades alemanas que preferían mirar hacia otro lado.

Bauer temía que si informaba a las autoridades de su país, Eichmann sería advertido y huiría. Entonces confió en el Mossad. Así comenzó una operación secreta, en la que agentes israelíes se instalaron en Buenos Aires, lo siguieron durante semanas y confirmaron su verdadera identidad.

Bauer temía que si informaba a las autoridades de su país, Eichmann sería advertido y huiría. Entonces confió en el Mossad. Así comenzó una operación secreta, en la que agentes israelíes se instalaron en Buenos Aires, lo siguieron durante semanas y confirmaron su verdadera identidad.

El 27 de mayo de 1960, bajo las órdenes de Isser Harel, jefe del Mossad, Eichmann fue secuestrado en plena calle. Lo mantuvieron durante días en una casa segura de la zona norte del conurbano, hasta que lograron sacarlo del país a bordo de un avión de la aerolínea El Al que había llegado a la Argentina con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Fue la primera y única vez que un avión de El Al aterrizó en Buenos Aires. Eichmann fue disfrazado como parte de la tripulación y drogado para simular una emergencia médica. Salió con documentación falsa, en silencio, rumbo al juicio más simbólico que tendría Israel en toda su historia.

El 23 de mayo de 1960, el primer ministro israelí David Ben-Gurión anunció ante la Knéset que Adolf Eichmann estaba bajo custodia en Israel. La noticia generó un terremoto diplomático. Argentina denunció la violación de su soberanía ante las Naciones Unidas y presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad. El encargado de alzar la voz fue Mario Amadeo, delegado argentino ante la ONU, exfuncionario de la dictadura de Farrell y figura central de la derecha nacionalista católica, con simpatías conocidas hacia el régimen nazi. Durante su intervención, Amadeo evitó cuidadosamente cualquier referencia a los crímenes de Eichmann o al genocidio judío. Se concentró en denunciar el procedimiento del secuestro, sin mencionar a las víctimas.

Desde el estrado contrario, la canciller israelí Golda Meir respondió con claridad. Reconoció que el procedimiento no había sido el ideal, pero subrayó que se trataba de un caso extraordinario. Eichmann había participado de forma directa en la maquinaria del exterminio, y el mundo había fracasado en detenerlo durante más de una década. “No se trata sólo de una cuestión legal. Es un acto de memoria. Un deber hacia nuestros muertos. Una advertencia para el futuro”, dijo.

Aunque la tensión alcanzó su punto máximo, ambos países evitaron una ruptura formal. Finalmente, Israel emitió una declaración ambigua en la que lamentaba haber violado las leyes argentinas, sin pedir disculpas ni comprometerse a devolver al prisionero. La ONU instó a resolver el conflicto de forma bilateral. Y así ocurrió.

El juicio

El juicio comenzó el 11 de abril de 1961 en Jerusalén. Fue el primero en ser grabado y transmitido con alcance global, y el primero en usar deliberadamente la televisión como herramienta de memoria colectiva. Las cámaras no apuntaban a los testigos ni al tribunal: estaban fijas en el acusado. En una cabina de vidrio a prueba de balas, Eichmann escuchó, casi sin pestañear, los testimonios de más de cien sobrevivientes de los campos de concentración.

Vestía traje gris, tomaba notas, hablaba con un tono monótono y administrativo. Declaró que no odiaba a los judíos. Dijo que no era antisemita, que jamás había matado a nadie con sus propias manos. Que sólo había obedecido órdenes. La frase se volvió eterna, siniestra en su frialdad: “Yo no soy responsable, no me considero culpable. Solo cumplí con mi deber como cualquier otro empleado público”.

Pero esa obediencia había sido ejecutada con una eficiencia burocrática aterradora. Eichmann organizó los horarios de los trenes hacia Auschwitz, supervisó las deportaciones masivas de judíos desde Hungría y fue una pieza clave en la implementación logística del exterminio.

El fiscal Gideon Hausner lo resumió con una frase demoledora: “No acuso al banquero por prestar dinero a Hitler. No acuso al soldado que disparó. Acuso a quien hizo posible que todo esto ocurriera”.

La banalidad del mal

Una de las figuras que asistió al juicio fue la filósofa alemana Hannah Arendt, enviada como corresponsal por The New Yorker. Su serie de artículos fue publicada luego como libro bajo el título Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal.

Arendt no encontró en Eichmann a un monstruo sádico ni a un ideólogo feroz, sino a un burócrata gris, incapaz de pensar por sí mismo, obediente hasta lo absurdo. Esa idea, tan provocadora como perturbadora, desató un debate que continúa hasta hoy: ¿cómo personas “normales” pueden ser engranajes esenciales en crímenes atroces?

El 15 de diciembre de 1961, Adolf Eichmann fue declarado culpable de crímenes contra el pueblo judío, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Fue condenado a muerte. Recurrió a la Corte Suprema de Israel y luego pidió clemencia al presidente Yitzhak Ben-Zvi, quien se la negó.

La madrugada del 31 de mayo de 1962, Eichmann fue llevado al patíbulo. Rechazó el ofrecimiento de un rabino. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron: “¡Larga vida a Alemania! ¡Larga vida a Argentina! ¡Larga vida a Austria! Nunca los olvidaré”. Sus últimas palabras fueron: “Pronto nos volveremos a encontrar. Ese es el destino de todos los hombres”.

Fue ejecutado en la horca en la prisión de Ramla. Sus cenizas fueron esparcidas en el Mediterráneo fuera de las aguas territoriales de Israel. No tendría tumba. No habría un lugar para que nadie pudiera rendirle homenaje.

Fuente: Infobae